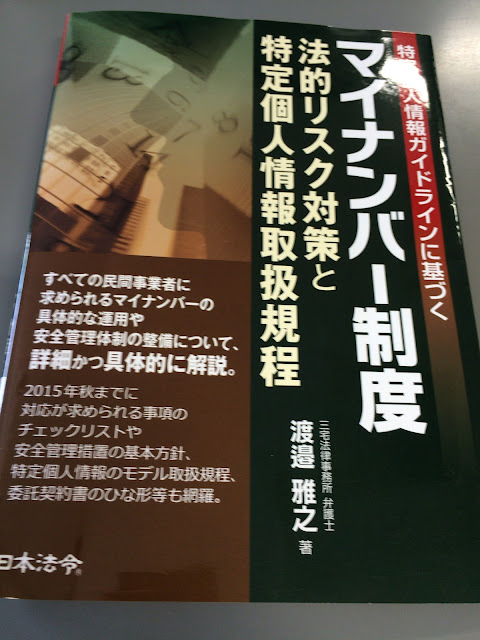

規程のサンプルは所属弁護士法人のホームページにもあり、ガイドラインの該当箇所も示されていますので分かりやすい。おすすめの一冊です。

2015/07/31

マイナンバー書籍『マイナンバー制度 法的リスク対策と特定個人情報取扱規程』

こちらは弁護士の先生が執筆したということもあり、中級者から上級者向け。担当者が悩む規程の策定について詳しく解説されています。

2015/07/29

マイナンバー書籍『企業に求められる対応をやさしく解説マイナンバー制度の実 務と業務フローがわかる本』

「マイナンバーとは何か?」といった、基本からしっかり解説されていますので初心者向きといえます。就業規則、委任状の取り扱いもしっかりしていて良いです。マイナンバーを初めて学ぶ方におすすめです。

2015/07/28

労働者派遣法案の施行延期9/1→10月で労働契約申込みみなし制度と同時適用か

労働者派遣法の施行が9月から10月になりそうです。そうすると、10月施工予定であるいわゆる「労働契約申込みみなし制度」がほぼ同時に施行されそうです。

労働契約申込みみなし制度は、派遣先企業が「違法派遣」であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その違法状態が発生した時点において、派遣先企業が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度になります。

「違法派遣」とは、以下のいずれかに該当する場合です。

(1)偽装請負(または偽装出向)の場合

(2)無許可もしくは無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合

(3)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合

(4)派遣受入可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合

このうち、新労働者派遣法が施行されれば(4)が個人毎3年、事業所毎3年の派遣期間に置き換わります。また、偽装請負等については今まで通りですので引き続き注意が必要でしょう。

労働契約申込みみなし制度は、派遣先企業が「違法派遣」であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合、その違法状態が発生した時点において、派遣先企業が派遣労働者に対して、当該派遣労働者の派遣会社における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす制度になります。

「違法派遣」とは、以下のいずれかに該当する場合です。

(1)偽装請負(または偽装出向)の場合

(2)無許可もしくは無届の派遣会社から労働者の派遣を受け入れた場合

(3)労働者派遣禁止の業務に派遣労働者を従事させた場合

(4)派遣受入可能期間を超えて労働者の派遣を受け入れた場合

このうち、新労働者派遣法が施行されれば(4)が個人毎3年、事業所毎3年の派遣期間に置き換わります。また、偽装請負等については今まで通りですので引き続き注意が必要でしょう。

2015/07/24

従業員のマイナンバーの「身元確認」で運転免許証を使わない運用

マイナンバー取得の際の本人確認では、

ところで、従業員については、「雇用関係になるなど、

まず、「雇用関係にあれば、ただちに身元確認は要しない。」

国税庁が発行する『

(告示4)

分かりにくい表現ですが、つまり、

ところで、従業員については、「雇用関係になるなど、

まず、「雇用関係にあれば、ただちに身元確認は要しない。」

国税庁が発行する『

(告示4)

分かりにくい表現ですが、つまり、

2015/07/22

いわゆる「構内便」でマイナンバーの書類は扱えるのか

マイナンバーの書類の送付はなかなか難しいものがあります。社内での「構内便」の問題もその一つといえるでしょう。「構内便」とは、同じ社内構内の離れた建物の間を人+乗物等を使って書類の送付を行うものです。構内便は自社社員が行う場合もありますが、場合によっては外注化(請負化)されている場合もあります。

このような場合、「構内便」は使えるのか。構内便を使用すること自体は問題ないと思われますが、構内便の待ち書類が置いてある状態、送付方法等によって、安全管理上問題となるケースが考えられます。必要に応じて、社員が直接担当部署に持ってくる等々の仕組みが必要なのでしょうか。

このような場合、「構内便」は使えるのか。構内便を使用すること自体は問題ないと思われますが、構内便の待ち書類が置いてある状態、送付方法等によって、安全管理上問題となるケースが考えられます。必要に応じて、社員が直接担当部署に持ってくる等々の仕組みが必要なのでしょうか。

2015/07/21

ストレスチェックの実施後の対応は従業員に選択肢を与えること

2015年12月から義務化されるいわゆる「ストレスチェック」は、受診後、会社に社員の個別の結果が通知されません。これは、ストレスチェックは、メンタルヘルス不調に係る問題が深刻化していることを背景に、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止(労働者自身による「気づき」)を主な目的として創設されているからです。しかしながら、社員が結果を参照し、メンタルヘルス不調の兆候が見られると感じる、あるいは、未然防止のための対策をしたい、という場合のために、会社側として、社員の選択肢をを複数用意する必要があるでしょう。

例えば、以下のようなことが考えられます。

(1)契約している産業医との面談機会を設ける。

(2)EAP(Employee Assistance Program)制度を会社が契約している場合は、必要に応じて利用を促進させる。

(3)自分自身で心療内科等を受診する(費用は自己負担ですが)。

例えば、以下のようなことが考えられます。

(1)契約している産業医との面談機会を設ける。

(2)EAP(Employee Assistance Program)制度を会社が契約している場合は、

(3)自分自身で心療内科等を受診する(費用は自己負担ですが)

2015/07/17

育休後、部署異動はさせられるのか

育児・介護休業法では、育休を取得したことで、解雇や不利益な取り扱いをしてはならないとしたおり、例えば不利益な配置の変更(異動)を行うことは禁止されています。

つまり、以下のようになります。- 原則は、育休前の職場に復職させるのが良い。

- しかし、諸事情によって、同職場への復職が難しい場合がある。

- その場合であっても、本人ときちんと話をして、疑心暗鬼にならないようにし、目に見える不利益ない状況にしておくこと。

異動自体はもちろん不可ではありません。やはり、労使間のことですから、お互いに納得しているということが一番です。

2015/07/16

派遣法改正によって、いわゆる「特定派遣事業者」はどうなるのか

現在、労働者派遣事業は、特定(届出制)、一般(許可制)の区別がありますが、これの区別は、改正によって廃止され、労働者派遣事業は、全て「許可制」となります。

特定派遣事業が届出制なのは、一般派遣事業に比べ、雇用の安定があるからです。一方で、本当に雇用の確保をきちんと行っているのか、という疑念がある企業があるのも事実で、労働者派遣法違反で摘発されている企業も相当数あるようです。

詳細はまだ不明ですが、現在の一般派遣事業で適用されている資産要件、新たなキャリアアップ措置の取組等の要件が組み込まれることが予想されます。その場合、これらの要件を満たすことができず、事業の継続が困難な派遣会社が出てくることが想定されます。特定派遣事業者から派遣社員を受け入れている事業者は注意が必要といえるでしょう。

特定派遣事業が届出制なのは、一般派遣事業に比べ、雇用の安定があるからです。一方で、本当に雇用の確保をきちんと行っているのか、という疑念がある企業があるのも事実で、労働者派遣法違反で摘発されている企業も相当数あるようです。

詳細はまだ不明ですが、現在の一般派遣事業で適用されている資産要件、新たなキャリアアップ措置の取組等の要件が組み込まれることが予想されます。その場合、これらの要件を満たすことができず、事業の継続が困難な派遣会社が出てくることが想定されます。特定派遣事業者から派遣社員を受け入れている事業者は注意が必要といえるでしょう。

2015/07/15

改正予定派遣法「3年問題」への対応

改正が予定されている労働者派遣法についてはいわゆる「

(1)「個人単位」の3年の派遣期間の制限について

3年は、組織単位毎であるが、組織単位とは、「課」

<派遣契約→請負契約→派遣契約の場合の本期間制限の解釈>

派遣契約→請負契約→派遣契約の繰り返しについては、

しかしながら、実務的にこのような対応になった場合、(後の)

(2)「事業所単位」の3年の派遣期間の制限について

事業所単位の期間制限の起算日については、当該事業所において「

しかしながら、本期間制限については、3年ごとに、

(3)(1)(2)とも、

(4)2015年10月1日から施行される、「

2015/07/13

従業員のマイナンバーの確認のタイミングについて

従業員からのマイナンバーの収集はいつ行えばよいのでしょうか。

マイナンバー制度は、2016年1月からスタートしますが、

一方、2016年の扶養控除申告書には、

以上、まとめると、

社会保障分野については、税関係と異なり、

マイナンバー制度は、2016年1月からスタートしますが、

一方、2016年の扶養控除申告書には、

以上、まとめると、

社会保障分野については、税関係と異なり、

2015/07/10

定年退職→定年継続再雇用後に労働条件を下げる

社員のパフォーマンスが悪くとも、労働条件を大きく下げるというのはなかなか難しいものです。

しかしながら、例えば管理職なのにそれ相応の働きをしていない、管理職でなくとも給与に見合った働きをしていないというケースはないでしょうか。周囲からも「何でコイツがこんなに給料もらっているんだ。」という噂なんかが立っていたりします。逆に、本人から「私は管理職なのにそのレベルの仕事ができていない。一般社員に格下げしてもらえないだろうか。」という話が上がったりします。

そんなときは、定年退職から定年継続再雇用に切り替わる段階で、一定程度低い労働条件を設定できる仕組みを設けておくことも必要でしょう。

定年退職後、定年継続再雇用になる段階で、一旦雇用契約は終了し、会社と本人との合意で、新たに定年継続再雇用契約が締結されます。会社が出された条件に対して締結するかしないかは、本人が同意するかしないかの問題です。それは、労働条件の問題は、所詮当該労使間の自由だからです。

しかしながら、例えば管理職なのにそれ相応の働きをしていない、管理職でなくとも給与に見合った働きをしていないというケースはないでしょうか。周囲からも「何でコイツがこんなに給料もらっているんだ。」という噂なんかが立っていたりします。逆に、本人から「私は管理職なのにそのレベルの仕事ができていない。一般社員に格下げしてもらえないだろうか。」という話が上がったりします。

そんなときは、定年退職から定年継続再雇用に切り替わる段階で、一定程度低い労働条件を設定できる仕組みを設けておくことも必要でしょう。

定年退職後、定年継続再雇用になる段階で、一旦雇用契約は終了し、会社と本人との合意で、新たに定年継続再雇用契約が締結されます。会社が出された条件に対して締結するかしないかは、本人が同意するかしないかの問題です。それは、労働条件の問題は、所詮当該労使間の自由だからです。

2015/07/01

東洋ゴム工業免震ゴム偽装問題はコンプライアンス問題についての他山の石

東洋ゴム工業の免震ゴム偽装問題が何かと話題になっていますが、私たちにも教訓となる内容と言えるでしょう。

・担当1人で長い間行っていたということ(体制の問題)。1人で丸抱えさせるということは良くないですね。

・東洋ゴム工業にとって、当事業の売上は全体の中でも少ないこと(売上の大小にかかわらず、レピュテーショナルリスクにつながってしまう危険性があること。)。

誰も初めからデータの改ざんを行おうなどと思っていないはずです。データ改ざんは行わない、見逃さない、見過ごさないというごく当たり前のことが、PDCAサイクルにてできているかどうかが大切なのです。

・担当1人で長い間行っていたということ(体制の問題)。1人で丸抱えさせるということは良くないですね。

・東洋ゴム工業にとって、当事業の売上は全体の中でも少ないこと(売上の大小にかかわらず、レピュテーショナルリスクにつながってしまう危険性があること。)。

誰も初めからデータの改ざんを行おうなどと思っていないはずです。データ改ざんは行わない、見逃さない、見過ごさないというごく当たり前のことが、PDCAサイクルにてできているかどうかが大切なのです。

登録:

コメント (Atom)